Índice

Mi historia con Windows

He de admitir que siempre he sido defensor del sistema operativo Windows. Cuando vivía en Madrid, mis amigos y yo teníamos una de esas discusiones recurrentes que con el paso del tiempo acaban convertidas más en costumbre irónica que en diferencia real. Mientras mis amigos, quienes a lo sumo tenían en algún caso un Iphone (ninguno tuvo nunca hasta donde yo sé un ordenador Mac), loaban las bondades de los productos Apple frente a cualquier alternativa, yo ejercía de abanderado único de Windows y defensor de Android. Pongo esto como contexto para que se entienda lo que significa para mí lo que voy a desarrollar en las siguientes líneas.

Antes de que nadie se me eche encima, voy a dejar claras dos cosas. Por un lado, no, no sé prácticamente nada de informática, así que lo que voy a escribir puede contener muchos errores por desconocimiento real de algunos aportes específicos. Por otro lado, voy a aclarar mi postura en el asunto Microsoft/Apple. Siempre que puedo trato de juzgar las cosas materiales por su uso. Por eso, y esto era lo que más les costaba comprender a mis amigos, cuando yo defendía el entorno Windows frente al ecosistema Mac lo hacía desde el punto de vista de las necesidades del usuario promedio. ¿Negaba yo que los dispositivos Apple fueran mejores? No. ¿Negaba yo que los dispositivos Apple funcionaran de manera más optimizada y estable frente a los requerimientos de Windows? No, pero siempre apuntaba que si se comparaban equipos Windows y Mac, debían ser equipos de gama y precio similares. ¿Consideraba que los productos Apple salen al mercado con una desmesurada carga apreciativa de marketing y diseño, redundando esto en una sobrepreciación injustificada? Absolutamente. Pero, sobre todo, en lo que se basaba mi argumentación era en el hecho de que la mayoría de personas usamos los ordenadores para tareas simples: ofimática, navegar por internet y para, por aquel entonces -pues os estoy hablando de hace quince, veinte años- ver el contenido que cada cual se bajase de emule y páginas de enlaces, en caso de usarlas (esto no es un alegato en pro de la piratería, que conste). Por eso, ni entonces ni ahora podré aceptar que un producto Apple sea el más adecuado para la inmensa mayoría de la gente, pues la relación entre necesidad real y el precio de estos dispositivos es desorbitada para la mayoría de usuarios. Sigo sosteniendo que hay un alto porcentaje de personas que se compran un producto Mac simple y llanamente por esnobismo, para diferenciarse del «rebaño»; y, por eso también considero que las tareas que realizan con ese ordenador las pueden realizar con cualquier otro producto más barato. Pero claro, entonces no tendrían un Apple. Por supuesto, la gente puede hacer con su dinero lo que le venga en gana. Y, por supuesto, en entornos profesionales en los que se requiere de un funcionamiento exhaustivo, claro que recomendaría un Apple. No dudo de que quien haga un verdadero uso profesional de su ordenador le sacará partido a un producto Apple, y contar con un equipo de esa marca supondrá una mejora en su productividad. Aunque tampoco significa que en los entornos profesionales sólo deban usarse productos Mac. Por ejemplo, para los requerimientos de mi trabajo particular, la traducción de libros, sigue siendo más que suficiente un ordenador Windows, y la relación entre coste y necesidades sigue haciendo de un ordenador Windows mejor opción. O así lo fue, hasta ahora.

El pecado de la soberbia

Mi ordenador (el principal, tengo dos) es un portátil Lenovo comprado en 2017. Sin ser de gama alta, tiene potencia más que de sobra para mis necesidades: en la actualidad cuenta con 16gb de memoria, tarjeta gráfica Nvidia Geforce dedicada, 1,5tb de almacenamiento repartidos en un SSD NVME y un SSD Sata… un ordenador que, sin ser una maravilla, me costó 600 euros en 2017 y funciona sobradamente bien en la actualidad para el uso que le doy. Por supuesto, no da jugar a los títulos más actuales, pero he podido disfrutar, por ejemplo, de todos los Tomb Raider hasta la actualidad, el NBA 2k21 o el European Truck Simulator. Incluso puedo emular la PS2, y no sé si podría hacerlo con la PS3, nunca lo intenté.

En definitiva, estoy hablando de un equipo con ocho años de antigüedad y Windows 10 perfectamente funcional que no tengo necesidad alguna de sustituir. Pero como sabréis muchos, hace un tiempo Microsoft decidió matar un buen sistema operativo (con sus fallos), como es Windows 10 y obligar a todos sus usuarios a migrar a Windows 11, un sistema operativo que no gusta tanto. Esto es algo que Microsoft siempre ha hecho: sacaba un sistema operativo que convivía un tiempo con el que ya tuviera en el mercado hasta que acababa matándolo; entonces, tú te instalabas el nuevo y seguías funcionando, aunque la experiencia fuera, tal vez, un poco peor según la potencia de tu equipo. La diferencia, en esta ocasión, es que la migración a Windows 11 debe cumplir con una serie de requisitos de hardware muy específicos para poder llevarse a cabo, en la forma de un diminuto chip soldado a la placa madre que comprado por separado en Aliexpress se encuentra por 7 euros y que, cuando me compré mi Lenovo, no era un chip de uso común, si es que existía. Por ese chip que podemos denominar de mierda, no puedo actualizar mi ordenador a Windows 11. Y como Microsoft ha decidido poner fin al soporte de Windows 10, tengo que sustituir mi ordenador de 600 euros, viéndome obligado a gastarme mi dinero y comprar otro ordenador cuando no lo necesito, por ese diminuto chip de mierda que como cliente final me costaría 7 euros, si pudiera soldarlo. Y todo esto sólo puede calificarse como una estafa y un abuso de posición dominante a nivel global por parte de Microsoft como se hayan visto pocas veces en la historia.

Podríamos hablar largo y tendido sobre el hecho de que, ya de por sí, Windows 11 es un sistema operativo peor que su predecesor. Llevo usando Windows desde el 3.11 y 95; aprendí realmente a usar un ordenador con el 98 y consolidé mi escaso conocimiento con XP; pasé de refilón por el 2000 y el Vista, disfruté de 7, me desconcerté brevemente con 8 y me he sentido en casa los últimos ocho años con Windows 10. Cada vez que hay un cambio de versión uno es consciente de que existe un periodo de adaptación a ese sistema; pero en el caso de Windows 11, que lo llevo usando tres años ya en otro equipo que tengo más nuevo pero de muchos menos recursos (un Chuwi Herobook Pro de 200 euros que compré para usarlo en la furgo cuando estamos de viaje y que ha sido el ordenador que he usado este año a diario durante el Máster que he realizado), me parece un sistema casi insoportable. Es lento, pesado al extremo, repleto de basura innecesaria para el usuario que provoca los dos puntos anteriores, poco intuitivo (aunque se supone que diseñado para lo contrario), se empeña en despistar a los usuarios, es intrusivo, se reinicia para instalar actualizaciones cuando le da la gana, tardando algunas en mi experiencia hasta más de media hora, y muchas de esas actualizaciones provocan nuevos problemas que provocan nuevos parches, en un bucle sin fin. Y todo ello sin hablar de su telemetría, que recaba datos de todo lo que hacemos con nuestro equipo; ese equipo que se supone que es nuestro pero que, en realidad, con este sistema operativo termina convertido en una herramienta de recolección de datos para Microsoft por la que, encima, hemos pagado.

Cosa nostra Microsoft

Por supuesto, ya hay quien ha diseñado maneras de circunvalar la obligatoriedad de tener instalado el famoso chip TPM 2.0 de 7 euros que hace que millones de equipos en todo el mundo vayan a quedar obsoletos en cuestión de 120 días según escribo estas líneas. Puede hacerse, por ejemplo, con la herramienta de creación de usbs booteables Rufus. Descargas una versión iso de Windows 11 desde la página de Microsoft, creas un USB de instalación con este programa Rufus, seleccionas que al instalarlo no verifique el hardware de tu equipo, lo instalas, compras una licencia -legal- y ya tienes Windows 11. Y puedo asegurar que el método funciona: yo mismo he creado una partición e instalado en mi Lenovo de 2017 el Windows 11 y, aparentemente, va bien. Así que, la realidad es que mi ordenador serviría para trabajar con Windows 11, podría moverlo con solvencia. Entonces, podréis decir que si realmente se puede instalar Windows 11 gracias a herramientas de terceros, ¿por qué me quejo tanto? Pues, por un lado, está el tema de que mi ordenador puede, reitero, funcionar con Windows 11 instalado; no hay necesidad real de cambiarlo por no tener un maldito chip de 7 euros, puesto que tiene capacidad suficiente como para gestionar ese sistema operativo. Por otro lado, en lo que es un ejercicio de abuso de poder por parte de Microsoft, parece que hay quienes reportan que diversas actualizaciones importantes pueden no instalarse puesto que las actualizaciones sí se cercioran de que tengas el maldito chip, con lo que o bien no se instalan y tu equipo queda vulnerable a los numerosos problemas de seguridad que se hayan encontrado hasta la actualización que tengas, o bien crean inestabilidades en el funcionamiento de un sistema operativo que ya de por sí no puede presumir de estabilidad. Pero incluso peor es el hecho de que, a la vez que te ponen trabas a que circunvales los requisitos de hardware con tu ordenador antiguo sin chip TPM 2.0, las últimas actualizaciones de Windows 10 están ralentizando el funcionamiento de este Sistema Operativo de manera deliberada, en un auténtico sabotaje mafioso por parte de Microsoft para que cambies tanto de sistema operativo como de ordenador porque patatas.

Pongamos un ejemplo furgonetero para ilustrar la situación, aunque sea un poco brutote. Imaginad que hace diez años os comprasteis una camper o autocaravana de cualquier fabricante. Tenéis la costumbre de ir al concesionario oficial a hacerle los mantenimientos y de un tiempo a esta parte, comenzáis a notar que el vehículo va funcionado peor tras cada mantenimiento. Un día se rompe algo, pongamos, el cierre centralizado. Regresáis al concesionario con el problema y el jefe de taller os dice «es que su modelo ya no se fabrica. Es un modelo con diez años y ahora tenemos este otro modelo. Usted tiene que cambiar de vehículo porque ya no arreglamos estos modelos antiguos». El ejemplo es bruto, pero ilustrativo, porque al igual que vosotros comprasteis en su día un vehículo al que un carrozador equipó con X elementos que elevaron su precio, quien compra un ordenador instala programas en ese ordenador, hace una inversión en software, como un antivirus, una suite de ofimática, juegos, e incluso puede que en un momento dado le haya aumentado la capacidad de disco duro, de memoria, etc (mi caso, por ejemplo). En ambos casos, se realiza una inversión posterior, inversión que ahora te obligan a dar por perdida. Por supuesto, me diréis que en el ejemplo que pongo de la camper o autocaravana, te vas a otro taller y te hace la reparación, y que en el caso del ordenador, las licencias te valen de un equipo a otro… ¡por supuesto! Pero, en el caso de las licencias, espero que te hayas guardado bien tu clave de producto, y en cuanto al tema de ir a otro mecánico… ¡el problema es que en informática no te puedes ir a otro mecánico! Fabricantes como Microsoft o Apple son los suministradores únicos del producto que te han vendido. Si ellos deciden que se acaba el soporte de dicho producto, el producto muere y quien lo siga usando lo hará bajo su propia responsabilidad. Y el agravante aquí, es que hacen que dependamos de ellos para nuestra propia seguridad.

¿Y si no me cambio?

¿Qué riesgos hay, realmente, si continuamos usando un Sistema Operativo sin soporte? Lo pondré de otra manera, ¿dejas la puerta de casa abierta cuando sales a la calle? Pensad en los usos que le dais a vuestro ordenador. Es muy probable que lo utilicéis para mirar las cuentas del banco. También es probable que tengáis información personal almacenada en el disco duro, en programas, correos electrónicos, fotos. Cuando en octubre Microsoft dé por terminado su soporte, todos estos datos quedarán a merced de que cualquiera desarrolle un software que explote alguna vulnerabilidad conocida (o todavía sin conocer) en Windows 10 y podrá acceder a vuestro ordenador. De por sí, eso ya es grave, pero es que no se trata tan sólo de vuestros datos como usuarios anónimos, es que son los de vuestro negocio, si sois autónomos o tenéis una pyme que suficiente tiene con sobrevivir día a día como para tener que renovar los x ordenadores que tiene. ¡Y todo esto, insisto, en equipos que, la gran mayoría de ellos, son 100% funcionales si no fuese por ese chip de 7 euros! Porque, además, la ironía de todo este asunto es que se presupone que el TPM 2.0 hace más seguro el Sistema Operativo, pero en este caso estamos hablando de un cachondeo de sistema que está repleto de vulnerabilidades. ¿Cómo puede poner Microsoft la excusa de la seguridad para no permitirnos actualizar a Windows 11 si nuestro ordenador no tiene soldado el TPM 2.0 a su placa pero a la vez son recurrentes los fallos de seguridad que se encuentran en este Sistema Operativo? Uno esperaría que, ya que todo parece girar en torno a la seguridad, Windows 11 no hubiera sido víctima de ciberataques ni se le hubieran encontrado vulnerabilidades porque, oye, funciona con un chip supermegahipersegurodeputamadre que lo mismo te protege de un hacker siberiano que te receta pastillas para el colesterol. En este punto, habrá que ver cuál es la reacción de la comunidad hacker, si optará por explotar las vulnerabilidades de Windows 10 (seguramente) o se centrará en tumbar Windows 11 como escarmiento a Microsoft.

Microsoft y el terrorismo ecológico

Pero la otra cara de esto, independientemente del abuso de poder que supone por parte de Microsoft, es el auténtico atentado ecológico que implica esta operación. Dejando a un lado el hecho de que Microsoft esté haciendo oídos sordos al clamor de los usuarios (como yo) que le están diciendo que no tienen necesidad alguna de cambiar de equipo porque el suyo es más que suficiente para su uso, tenemos el problema de qué va a pasar con ese número abrumador de equipos (funcionales, insisto) que van a quedar desprotegidos y, en la práctica, inutilizados. Según datos de principios de este año la cifra de dispositivos que todavía funcionan con Windows 10 varía, dependiendo de las fuentes, entre los 400 y los 1000 millones. Medios como Computer Hoy recogen que el portal Statcounter cifraba en mayo de 2025 en un 53.19% el porcentaje de equipos de escritorio de entorno Microsoft que siguen utilizando Windows 10, frente a un 43.22% utilizando Windows 11. Es evidente que estos datos reflejan un pulso de los usuarios por todo este asunto, y que hay un porcentaje de usuarios que le están diciendo a Microsoft que prefieren el funcionamiento de su producto antiguo; y en un ejercicio de desmedida ausencia de respeto por las opiniones de sus clientes, Microsoft no sólo está negándose a aceptar -ni tan siquiera escuchar- los deseos de su base de usuarios, sino que se niega además en redondo a tan siquiera reflexionar sobre cuál es el motivo de esto. Microsoft es un burro con las orejeras puestas avanzando hacia el precipicio. Como agravante, lo que reflejan las estadísticas apuntadas es que, como Microsoft no cambie su política abusiva, un porcentaje que ronda el 50% de los equipos que siguen funcionando bajo entorno Windows a esa fecha es probable que se queden sin soporte y acaben, antes o después, en la basura . Pongamos que la cifra de equipos con Windows 10 ronda los 600 millones; asumamos que si todavía no han actualizado a Windows 11 es porque su hardware no lo permite; y vamos a ponerle a estos 600 millones de dispositivos un precio medio de adquisición de 450 euros por equipo, para ajustar el hecho de que normalmente estas cosas siempre suelen afectar a los más vulnerables, puesto que quien se compra ordenadores de gama alta suele contar con una posición económica desahogada que le permite renovar su ordenador con menor trastorno… ¡estamos hablando de 270 mil millones de euros que la sociedad de todo el mundo va a verse obligada a tirar prematuramente a la basura! Y eso son componentes informáticos que habrá que procesar para su reciclaje, con el coste que esto conlleva. En una sociedad que intenta, en teoría, volverse cada vez más verde y ecológica, resulta desconcertante que una empresa pueda tomar esta decisión unilateralmente sin enfrentarse a ninguna consecuencia por ello. Todos estos son componentes electrónicos con un alto impacto ambiental tanto en su fabricación (en torno a los 400 kilos de co2 por ordenador) como en su reciclaje. ¿De verdad que no hay ninguna administración que no vea que esto es terrorismo tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista industrial y económico?

Consejos vendo que para mí no tengo

En un ejercicio de cinismo superlativo, desde Microsoft sugieren que para evitar este atentado ecológico los ciudadanos afectados por esta problemática del chip TPM 2.0 donemos nuestros equipos a la beneficencia, que se los demos a los pobres. En otras palabras, desde una de las empresas de mayor valor bursátil a nivel mundial nos están animando a donarle nuestra inversión a otros con peor suerte que nosotros para seguir haciendo rica a esta empresa. Pero esto tiene también una segunda lectura: si hacemos eso, Microsoft va a seguir sin dar soporte de seguridad a Windows 10… ¿nos está diciendo Microsoft que a sus cabezas pensantes les da igual la seguridad de las personas que, como no tienen recursos para comprarse un ordenador con Windows 11, deban quedarse o reciban donado un equipo con Windows 10? Son pobres, ¿no? ¡Qué más nos da en Microsoft lo que les pase! Tal vez en sus cabezas la carta de la filantropía sonó cojonuda, pero oye, ¿y por qué no ejercéis vosotros un poco de esa bonhomía y o bien ampliáis el soporte gratuito de Windows 10 o elimináis el requerimiento del TPM 2.0 para la instalación de Windows 11? Consejos vendo…

¿Y Europa qué, otra vez campeón de a verlas venir?

En todo este esperpento encabezado por Microsoft toca señalar a una serie de cómplices necesarios, beneficiarios solidarios de todo este atropello. Por un lado, los fabricantes deben de estar encantados. Como ya he dicho, la diferencia con la extinción del soporte de otras versiones de Windows era que la nueva versión permitía su instalación en el mismo equipo, tal vez precisando de alguna actualización parcial de componentes. En este caso hablamos de la placa base, con lo que en los equipos portátiles la renovación total del equipo es obligatoria (por culpa de un chip que cuesta 7 euros, repitamos). Por otro lado, me resulta curioso el papel de las administraciones, al menos en lugares como la Unión Europea. Yo entiendo que en China estas cosas dan más o menos igual, pues allí seguirán fabricando equipos para el resto del mundo que quiera seguir bajo los caprichos de los Microsoft y Apple de turno y tienen un Sistema Operativo estatal propio basado en Linux que les dota de autonomía; Huawei ya está lanzando su propia distribución de Linux, también. Pero ¿y la Europa ecológicamente comprometida y garante contra las prácticas abusivas y monopolistas? Como ya he apuntado antes, uno de los problemas de todo esto es el impacto ambiental que tiene la retirada prematura de componentes informáticos. No consigo comprender cómo en una unión mercantil y administrativa que presume de estar a la vanguardia de las políticas ambientales y de libre mercado -una cosa es el mercado y otra ser un imbécil con papada y una motosierra- se puede permitir un abuso como este. Primero porque todo esto parte de la decisión unilateral de una empresa que casi monopoliza el mercado con una cuota cercana al 75%. Segundo, porque resulta complicado de comprender que mientras se incentivan políticas verdes basadas en la sostenibilidad en otras áreas económicas, se permita que varios millones de equipos informáticos sobradamente funcionales queden obsoletos mucho antes de lo que sus capacidades permitirían. Además, se supone que hay una serie de leyes europeas para perseguir la obsolescencia, y si no consideran esto obsolescencia programada no sé dónde la van a buscar. Sinceramente, está muy bien obligar a todos los fabricantes de móviles a usar el mismo tipo de cargador y ese tipo de cosas, pero prefiero gastarme 15-20 euros en un cargador nuevo cada vez que me compro un móvil a tener que gastarme 600 o 700 porque a un fabricante de software le da la gana que sustituya mi equipo completamente funcional. Claro que a lo mejor acabo de dar una buena pista, puesto que los ingresos por vía impositiva que genera el reemplazo de un ordenador son mucho mayores. Soy de los que piensan que, en industrias como la automotriz, alargar la vida útil de un vehículo durante 20-25 años contamina menos que sustituir en tres ocasiones ese vehículo por uno que emita diez gramos menos de co2 cada 100 kms. De hecho, en cuanto a vehículos de recreo como puedan ser una furgo cámper, me encantaría que existieran leyes para facilitar darle una segunda vida a los vehículos industriales reconvirtiéndolos en vehículos de este tipo. Pero estamos en lo mismo: a nivel de ingresos, para los estados miembros de la UE resulta mucho más ventajoso que se sustituya un vehículo que alargar su vida. Así que, ya sea en el caso de la automoción, de los componentes informáticos u otros casos, queda claro que la bandera de la sostenibilidad se enarbola defendiendo unos intereses que difieren de la puesta en escena real de los mismos.

¿Un error gigantesco?

Con todo lo contado, creo sinceramente que Microsoft ha cometido un error que podemos calificar de histórico. Esta decisión, con la reacción que se está viviendo, podría terminar asemejándose a decisiones históricas como el rechazo de Coca-Cola a acabar con Pepsi cuando pudo. Los datos, a 120 días del fin del soporte, así lo sugieren, al menos. Porque todo está sucediendo en un momento en el que es un secreto a voces que Microsoft anunciará muy pronto el lanzamiento de Windows 12, que ahondará todavía más en el uso de la inteligencia artificial, demandando equipos todavía más potentes y caros. Y, además, se habla de que la jugada del requerimiento limitante del hardware para la actualización podría repetirse. Hace un par de meses, hablando con mi hermano ya le dije que no me iba a arriesgar a comprar un equipo nuevo para poder usar Windows 11 cuando no se sabía lo que podía tardar Microsoft en anunciar un hipotético Windows 12 con requisitos que me volvieran a poner en el mismo brete. Y parece que acerté, pues se da por sentado que Windows 12 precisará de entre 16 y 32 gigas de memoria y un procesador neuronal. En la actualidad, portátiles MSI con este tipo de procesador se mueven en torno a los 1.600 euros, aunque es evidente que para cuando desaparezca el soporte de Windows 11 (¿2030?) lo normal sea que su precio sea significativamente menor.

Por otro lado, el hastío del público con Microsoft llega en un momento que podemos calificar como óptimo para los sistemas operativos de código abierto como las distribuciones GNU Linux. Recordemos que la cuota de mercado de los dispositivos Os X y MacOs es de alrededor de un 15%, frente al 70% de Windows y el 4,5 de Linux, según Statcounter. En su mejor momento, en 2023, cuando ya era conocido el fin de soporte de W10, OS X llegó a tener un 21% de cuota. Desde entonces, su uso (combinado con el de MacOS) ha caído en un 6%. Esto sugiere que la gente descarta dejar Windows para pasarse a Mac, con lo que quedan las opciones de Linux y Chrome Os. Ambas se mueven por debajo del 5% de uso (en entornos de escritorio, recordemos) y se mantienen estables. No obstante, me parece percibir que la gente comienza a perderle el miedo a Linux, pues los desarrolladores llevan mucho tiempo puliendo sus sistemas hasta el punto de haber conseguido distribuciones como Linux Mint, Ubuntu, CachyOS o Zorin que son visualmente preciosas y, sobre todo, muy simples de aprender a utilizar para aquellos que venimos de entorno Windows. Incluso en el apartado juegos, Steam OS y otras distribuciones como Garuda, Nobara o POP OS han conseguido que sea posible jugar la inmensa mayoría de juegos desarrollados para Windows. Si tenemos en cuenta por un lado la innegable realidad de la piratería informática y los riesgos que esta supone, y por otro lado nos encontramos la posibilidad de instalar Sistemas Operativos más ligeros, seguros, de mayor privacidad, que requieren de una curva de aprendizaje pequeña y que, además y sobre todo, son gratuitos y ofrecen programas de gran calidad -gratuitos, igualmente-, insisto en que podríamos estar asistiendo a uno de los mayores errores empresariales de la historia.

Es evidente que Microsoft tiene la ventaja de ser el sistema instalado por defecto en la mayoría de ordenadores, pero también me parece que los cambios precisan de algo que los ponga en movimiento para realizarse. Y existe la posibilidad de que el descontento de la gente con la migración forzosa a Windows 11 acabe cristalizando en un impulso a las distribuciones Linux. A fin de cuentas, los usuarios tendrán que hacer algo cuando llegue el fin de soporte a Windows 10 en octubre. La Unión Europea ha anunciado su paso al entorno Linux con un sistema operativo con el que se pretende unificar la administración de todos los países miembros, a la vez que se ahorran miles de millones de euros en licencias tanto de Windows como de Office (y Adobe), reduciendo también, se entiende, los requisitos de de hardware, alargando la vida de los equipos y periféricos que se utilizan ahora mismo. No obstante, creo que esto de EU Os hay que cogerlo con pinzas, puesto que tampoco me extrañaría que fuese, más bien, un brindis al sol por parte de Bruselas con la excusa de la guerra arancelaria con EEUU como estrategia para obligar a Microsoft a negociar una rebaja del precio de las licencias para las administraciones, y no tanto una intención real. Ya hubo intentos de migrar la administración al software libre y las distribuciones Linux con la vista puesta en el ahorro en licencias, como sucedió en Andalucía, Extremadura, ayuntamientos como el de Múnich y servicios como la gendarmería francesa. De todos estos, algunos cayeron en el olvido, aunque otros, como el de la Gendarmería, siguen plenamente funcionales. Dinamarca acaba de anunciar un estudio en el 50% de su administración para cerciorarse de la viabilidad del paso a entorno Linux y software gratuito Libre Office. Sería incluso un ejercicio de sana democracia que los gobiernos europeos declarasen el gasto que le supone a las arcas de cada estado y a las de la propia UE mantenerse dentro del entorno Microsoft y que nos expliquen a los ciudadanos, que a fin de cuentas somos quienes pagamos, por qué no se invierte en formación del funcionariado público una parte del ahorro que se conseguiría con una migración masiva a Linux y se destina el resto del ahorro en licencias a otros menesteres públicos. La formación al funcionariado no hay que hacerla más que una vez, pero todos los años se renuevan licencias de Windows y Office.

Si de verdad la UE diese el paso, podríamos presenciar la caída de un gigante, o al menos su debilitamiento. El ejemplo de la UE (y de China, recordemos), podría poner en marcha una revolución a nivel mundial. No se trata simplemente de acabar con las licencias de Windows y de Office. Si la administración abraza el entorno Linux muchos fabricantes de software privativo que, como Adobe, se niegan a desarrollar sus productos para Linux con la excusa de la escasa cuota de mercado y la naturaleza del usuario Linux, podrían verse obligados a sacar versiones de su software que funcionasen en ese entorno. Al final, la documentación deberá seguir circulando, y si la administración no puede abrir la documentación que se le envía por estar en un formato de un programa que sólo funciona con Windows (aunque el software típico de Linux puede abrir casi siempre los formatos del software privativo), el usuario demandará que la empresa desarrolladora del programa cuya licencia posee realice una versión para Linux; y el desarrollador deberá hacerlo… porque es probable que la comunidad Linux tenga ya su propio software equivalente gratuito.

No podemos saber con seguridad qué sucederá. Lo normal es que los usuarios acaben cediendo ante el abuso de poder de Microsoft. Es probable que haya una gran parte de usuarios que opten por mantenerse en Windows 10 pese a la inseguridad, confiando en instalar un antivirus, y realizando la migración a Windows 11 cuando no les quede más remedio por tener que cambiar de equipo. Pero insisto en que esta es una partida que se va a jugar durante los próximos años, pues no debemos olvidar que habrá una repetición de esta jugada cuando Microsoft fuerce a la adopción de Windows 12. Puede también que haya gente que, como yo, decida probar el cambio a Linux, y una vez esta gente sea consciente de las ventajas de esta migración, empiece a correr la voz. Os puedo asegurar que mi ordenador actual, ese que no tiene el chip TPM 2.0, vuela con Linux Mint; es cierto que uno de mis programas de trabajo no tiene versión Linux y tampoco se puede emular, pero sí puedo instalarlo en una máquina virtual dentro de mi Linux Mint. En cuanto a mi otro ordenador, el Chuwi Herobook Pro, imaginad lo mal que me funciona con Windows 11 (lo traía preinstalado) si incluso noto que en algunas ocasiones le cuesta mover Linux Mint versión Cinnamon. Pese a todo, sigue siendo un ordenador plenamente funcional a la hora de realizar tareas domésticas e incluso la edición de algún vídeo corto para redes sociales bajo el entorno Linux, cosa que con Windows 11 no puedo hacer de ninguna manera. Lo único que sé es que no tengo ninguna necesidad (ni posibilidad) de cambiar de ordenador porque una empresa de EEUU haya decidido que debo hacerlo. Estamos ante un momento que puede resultar definitorio para el futuro de la informática de consumo. Si la balanza se decanta por la soberbia de una gran corporación o si esta soberbia acaba resultando en un cambio de paradigma es algo que sólo el tiempo nos dirá.

Si en una entrada anterior escribía sobre la biografía de un ciclista que, por lo que yo observo, apenas tiene detractores en el mundo del ciclismo, en esta ocasión toca escribir sobre un exciclista que, con bastante probabilidad, sea uno de los personajes más peculiares de este mundo. Y de los que peor caen, al menos de primeras. Desde luego, a determinados personajes “expulsados” de este mundo les sangra la úlcera ante la mera mención de su nombre. Estoy hablando de Jonathan Vaughters, uno de los personajes más extravagantes y raros que ha formado parte del pelotón.

Si en una entrada anterior escribía sobre la biografía de un ciclista que, por lo que yo observo, apenas tiene detractores en el mundo del ciclismo, en esta ocasión toca escribir sobre un exciclista que, con bastante probabilidad, sea uno de los personajes más peculiares de este mundo. Y de los que peor caen, al menos de primeras. Desde luego, a determinados personajes “expulsados” de este mundo les sangra la úlcera ante la mera mención de su nombre. Estoy hablando de Jonathan Vaughters, uno de los personajes más extravagantes y raros que ha formado parte del pelotón.

Desde hace ya muchísimos años, cada vez que alguien me preguntaba por mis autores favoritos siempre mencionaba a Hemingway y, en español, Arturo Pérez-Reverte. Esto, sobre todo en lo tocante al autor del Capitán Alatriste, provoca que muchos saquen conclusiones inmediatas y, a menudo, erróneas sobre mi manera de pensar o de ser. En fin, quien esté libre de prejuicio que tire tomate a un cuadro de Van Gogh. El caso es que en los últimos tiempos me he dado cuenta de que, en realidad, hay otro autor español con el que siempre he disfrutado más incluso, y del que siempre me apetece leer cosas nuevas: Eduardo Mendoza.

Desde hace ya muchísimos años, cada vez que alguien me preguntaba por mis autores favoritos siempre mencionaba a Hemingway y, en español, Arturo Pérez-Reverte. Esto, sobre todo en lo tocante al autor del Capitán Alatriste, provoca que muchos saquen conclusiones inmediatas y, a menudo, erróneas sobre mi manera de pensar o de ser. En fin, quien esté libre de prejuicio que tire tomate a un cuadro de Van Gogh. El caso es que en los últimos tiempos me he dado cuenta de que, en realidad, hay otro autor español con el que siempre he disfrutado más incluso, y del que siempre me apetece leer cosas nuevas: Eduardo Mendoza.

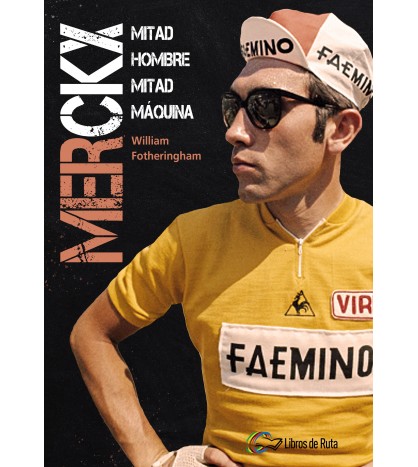

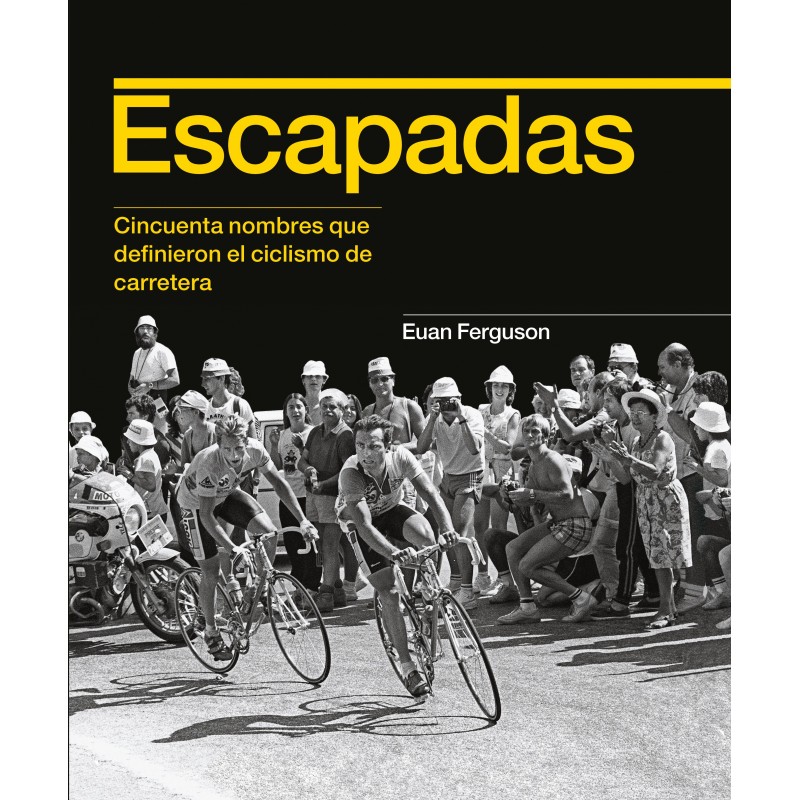

¿Sabrías decirme qué tienen en común Mark Twain, uno de los padres de la literatura norteamericana, con Alfonsina Estrada la hija de un granjero de Emilia? ¿Y qué podría emparentar a un herrero escocés de la mitad del siglo XIX con un chavalote navarro nacido más de cien años después y que responde al nombre de Miguel Indurain? La respuesta es la bicicleta, y en el libro Escapadas, de Euan Ferguson, encontraremos la historia de estos cuatro nombres arriba indicados, además de la de otros muchos hasta completar la cifra de 50 personajes que, de una forma u otra, ayudaron a la expansión de la fama y el cambio en la percepción de la bicicleta.

¿Sabrías decirme qué tienen en común Mark Twain, uno de los padres de la literatura norteamericana, con Alfonsina Estrada la hija de un granjero de Emilia? ¿Y qué podría emparentar a un herrero escocés de la mitad del siglo XIX con un chavalote navarro nacido más de cien años después y que responde al nombre de Miguel Indurain? La respuesta es la bicicleta, y en el libro Escapadas, de Euan Ferguson, encontraremos la historia de estos cuatro nombres arriba indicados, además de la de otros muchos hasta completar la cifra de 50 personajes que, de una forma u otra, ayudaron a la expansión de la fama y el cambio en la percepción de la bicicleta.